宮城県公式サイトにて、2024年(令和6年)待機児童数18名との記載があります。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/h28taikijidou.html

なお、市町村内訳のPDFでは、うち柴田町が14名、つまり宮城県の待機児童のうち78%を柴田町が占めています。

https://www.pref.miyagi.jp/documents/15921/r060401_taikijidou.pdf

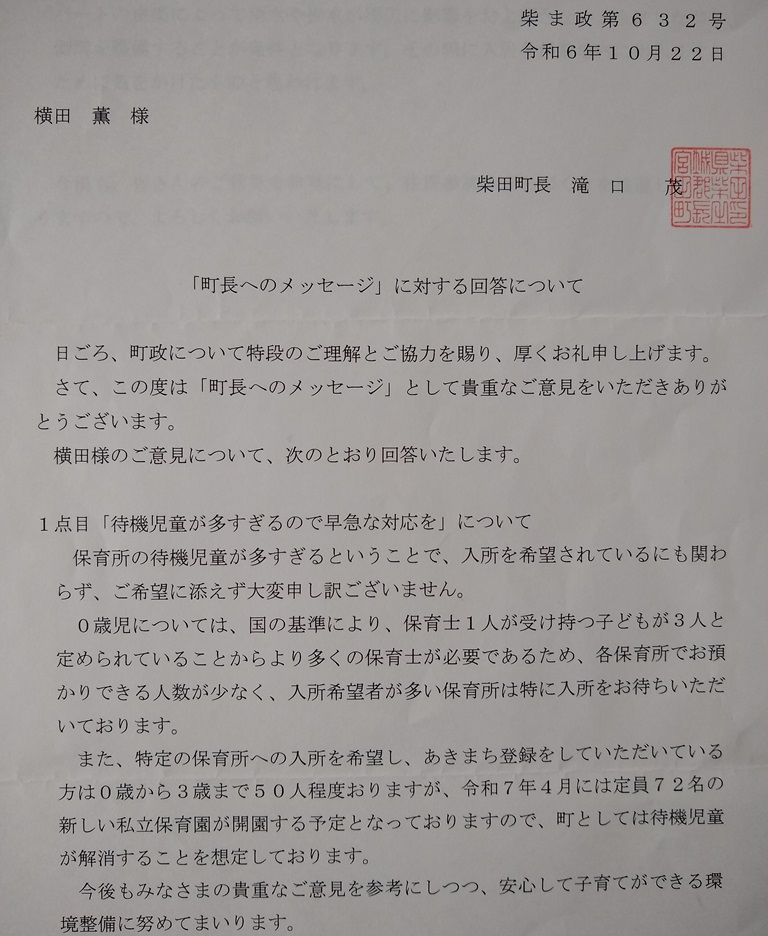

これは問題であると町長に手紙を書いたところ、2025年(令和7年)4月に槻木に保育所が新設されるので待機児童問題は解決するとの返事がきました。

ところで、この手紙には「空き待ちが50名」との記載があります。宮城県公式サイトの「柴田町の待機児童数14名」よりかなり多いが、これは何だろう?

調べてみたところ、「待機児童」と似たような言葉で、「保留児童(≒空き待ち)」というものがあります。ただし意味が全然違います。

そもそも「待機児童」とは、保育所第1希望から第4希望まで全部埋めたうえで、かつ、申し込み当日に口頭で、「第4希望にも入れなかった場合は自治体内のどの保育所でもよい」と伝え、保育所側控えにその記載がなされたにもかかわらず、結局自治体内のどの保育所にも入れなかった人数を指しています。

とはいえ、自治体にもよりますが、極端に遠い保育所では仮に受かっても毎日の送迎(時間はもちろんガソリン代も)は現実的ではありません。かといってそこで合格を辞退すると、翌年の審査で大幅に減点され、翌年の保育所の不合格がほぼ確実になります。したがって「自治体内のどの保育所でもよい」と伝えるのは非常に大きなリスクを伴います。なので、「第1希望だけでは不安だけど、あくまでも送迎可能な範囲で埋める」というのが一般的ではないでしょうか。

で、上記で「自治体内のどの保育所でもよい」としなかった人、つまり、普通に希望を書いたけど保育所に入れなかった人は「保留児童(≒空き待ち)」となります。なぜ「=」ではなく「≒」なのかというと、保育所不合格通知がきただけでは空き待ちにはならず、電話でいいので柴田町役場に連絡をした場合のみ「空き待ち」となるためです。

と、ここまで書くと、「待機児童ゼロ」というのは別にすごくもなんともないことが分かります。仮に自治体の面積が狭く、どの保育所でも楽に送迎できるというのであれば別ですが、仙台市のように面積が広い自治体であれば、「自治体内のどの保育所で絶対送迎できる」と考える保護者は極めて少数であることは容易に考えられます。

柴田町の場合、一応仙台市よりは移動距離が短くなるということで、「自治体内のどの保育所でもよい」とし、結果として船岡小学校学区から槻木小学校学区への越境送迎を余儀なくされていたという声を結構聞きます。子供人口を考えると槻木小学校学区は保育所が多く、船岡小学校学区は少ない。さらに東船岡小学校学区、西住小学校学区は保育所がないので、2025年(令和7年)に新設する保育所がなぜもともと保育所が潤沢にある槻木小学校学区なのか謎です。東船岡小学校学区は空き地は農地なので法令上建物の新設は難しいにしても、西住小学校学区は場所的にも静かだし、保育所の新設には向いているように思います。

いずれにしても、「待機児童」を宮城県公式サイトで公表しても実態を表しているとはいいがたく、「保留児童(≒空き待ち)」の人数を見ない限りは保育所に入りやすいのか入りにくいのかは断言できないということが分かります。